Nos travaux de recherche

Maladies

en verger de noyer

Anthracnose

Bactériose

Colletotrichum

Champignons pathogènes

Depuis quelques années on constate une recrudescence de pourritures sur fruits et de nécroses de rameaux fructifères. Au niveau de ces symptômes, on trouve une diversité fongique parmi laquelle 5 genres principaux : Neofusicoccum, Botryosphaeria, Colletotrichum, Diaporthe, Fusarium.

Chancre Vertical Suintant

Recherche appliquée

Nos programmes d'expérimentation en cours

Foire aux questions

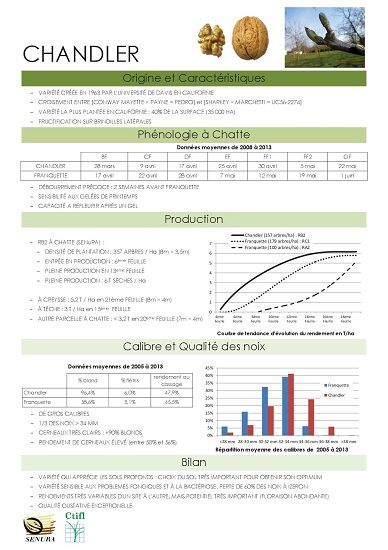

Il existe chez le noyer, deux maladies importantes : la bactériose et les anthracnoses (Gnomonia et Colletotrichum), mais l’explosion récente de pourritures sur fruits (ou « noix noires »), devient également préoccupante avec des symptômes inhabituels, notamment des nécroses sur fruits gagnant les brindilles fructifères qui se dessèchent avec différents agents pathogènes parmi lesquels les Botryosphaeriaceae ou les Phomopsis, etc.

L’apparition de nécroses ou de « noix noires » peut avoir différentes origines : bactérienne, cryptogamique ou altération suite à l’attaque de ravageurs. Bien souvent, lorsque les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. La plupart des interventions doivent être préventives et suivre un diagnostic précis. Privilégiez les mesures prophylactiques telles que la suppression des fruits momifiés, le broyage des feuilles après leur chute ou la réduction des stress. S‘il s’agit de la présence de ravageurs (mouche du brou), utilisez des pièges et appliquer un traitement si nécessaire.

La protection du verger suit un calendrier en fonction des stades phénologiques et des cycles biologiques des ravageurs et pathogènes. Le traitement n’est pas systématique. Les modèles de prévision permettent d’apprécier le niveau d’infestation et la période d’intervention si nécessaire. Le raisonnement doit se faire à la parcelle au moyen de suivis de piégeage dans le cas de ravageurs, ou selon les recommandations des bulletins techniques pour les maladies. Le niveau de tolérance peut être évalué selon les antécédents de la parcelle et les conditions de l’année.

Les symptômes de la bactériose peuvent être visibles sur différents tissus : rameaux, feuilles et fruits, ces derniers étant les plus caractéristiques. Les premières manifestations se présentent sous forme de petites taches en légère dépression d’abord d’aspect huileux puis noirâtre. Ensuite ces taches s’agrandissent. Les infections précoces provoquent la chute des jeunes fruits. Plus tard, la coque noircit et le cerneau devient déliquescent.

Le Colletotrichum est un champignon de la famille des Ascomycètes qui peut se conserver dans différents tissus: bourgeons, rameaux et fruits momifiés. Sa dissémination est assurée par des pluies contaminatrices.

Les premiers symptômes sur fruits sont visibles à partir de juin avec l’apparition de nécroses sèches et creusées. En cours de saison, des sporulations roses-orangées caractéristiques se développent. Rapidement, le fruit se momifie provocant l’arrêt de son alimentation ou sa chute prématurée. Contrairement à la bactériose, le cerneau n’est pas déliquescent.

Ce diptère de 4 à 8 mm est reconnaissable à ces ailes membraneuses ornées de stries noires caractéristiques en forme de « L » et à la présence d’un point jaune en bas du thorax. Sa présence au verger est discrète mais les adultes peuvent être visibles à partir de mi-juillet (date moyenne de début du vol) jusqu’en septembre. Les larves charnues et blanches d’environ 2 mm présentes dans le fruit se nourrissent du brou qui prend alors un aspect noir et devient mou. Il n’y a qu’une génération par an qui émerge par vagues successives de juillet à octobre avec un pic situé fin juillet-début août.

Le carpocapse est un lépidoptère dont la larve creuse des galeries dans le fruit. Les adultes sortent à partir de mi-mai et forment la première génération (G1) La deuxième génération (G2) issue des premières pontes arrive 6 à 8 semaines plus tard. Les dégâts sont repérables par la présence de déjections en amas au niveau du point de pénétration des larves dans le fruit.

On retrouve les larves diapausantes dans les anfractuosités de l’écorce où elles passent l’hiver.

Ce ravageur mobile est souvent localisé en foyer. Pour détecter sa présence et sa répartition dans le verger, il est nécessaire de placer un piège chromatique (plaque jaune engluée) positionné en fonction des dégâts observés les années précédentes. Le seuil d’intervention est fixé à 3 relevés positifs consécutifs sur un intervalle de 7 à 10 jours dans le cas d’une intervention chimique.

Il existe aussi d’autres solutions alternatives telles que l’application d’argile ou le piégeage massif utilisables sous certaines conditions (contraintes techniques et/ou surface minimum). La confusion sexuelle est en cours d’étude et devrait bientôt compléter la liste des moyens de lutte alternatifs.

Il est possible d’intervenir par pulvérisation en fonction des seuils d’intervention, à partir de 10 prises consécutives sur les 3 derniers relevés pour la G1 et 6 prises consécutives sur les 3 derniers relevés pour la G2. Un piège Delta est indispensable pour détecter la présence du ravageur dans le verger.

La confusion sexuelle utilisée depuis plusieurs années a également montré son efficacité sur des populations de moyenne à faible pression et sur des surfaces supérieures à 5ha.

La lutte alternative regroupe l’ensemble des solutions visant à réduire ou prévenir la présence de bioagresseurs par des moyens non chimiques de synthèse.

Il peut s’agir de mesures prophylactiques, de procédés mécaniques ou biologiques.

Les pièges utilisés pour le piégeage massif de la mouche du brou sont constitués de bols hermétiques contenant un attractif alimentaire et dont une partie de la paroi interne est enduite de deltamethrine, substance adulticide. La répartition des pièges préconisée est de 100 pièges /ha. Cette méthode est efficace à condition de respecter les préconisations du fournisseur.

SENURA

38160 CHATTE

Tél. : 04 76 38 23 00

Fax. : 04 76 38 18 82